I CATARI DI MONFORTE

1. PIAZZA MONFORTE

A Milano, fra le centralissime Piazza del Tricolore e Piazza San Babila, si trova corso Monforte.

Oggi si è persa la memoria del perchè di questo nome. Eppure esso è legato a fatti storici ben precisi.

In epoca medievale, cosa storicamente provata, venne edificata mei pressi dell'odierna Piazza del Tricolore, in corrispondenza con le mura cittadine, una pusterla battezzata Monforte.

Non sappiamo se fu la pusterla a prendere il nome dalla strada, già esistente, o se fu la strada ed essere costruita successivamente e a prendere nome dalla pusterla.

In ottemperanza al Piano Beruto del 1889, che riorganizzò la città di Milano, la pusterla divenne una Porta, l'ultima fra quelle costruite lungo la cinta daziaria di Milano.

Si trattava di una bella porta dotata di lampioni a gas, che ebbe vita brevissima. Nel 1919, infatti, con l'abolizione della cinta daziaria, essa venne smantellata.

Oggi se ne possono trovare i resti in Piazza del Tricolore.

Ma quale motivo diede a porta, pusterla, strada e piazza questo nome ?

Come vedremo zona, pusterla e strada acquisiscono il proprio nome in epoca medievale. In quel periodo le classificazioni toponomastiche prendevano il nome da persone o avvenimenti legati al luogo nominato.

Sono molto pochi, però, a conoscere la storia che lega le due località di Monforte e Milano.

Partiamo da lontano.

2. LE ERESIE SLAVE

Sin dal IX secolo, proveniente da Oriente, nei territori che si estendevano fra Tracia e Bulgaria si sviluppò la dottrina che fu alla base di uno dei movimenti eretici più importanti e fecondi dell'Europa medievale: i Catari.

Nell'eresia catara si trovano principi comuni al Mazdeismo e allo Zoroastrismo, presenti anche nel Manichesimo, nello Yazidismo e in molte altre dottrine gnostiche.

L'idea di fondo propone una visione dualistica dell'Universo, ove convivono Bene e Male come elementi fondamentali della creazione.

L'evoluzione di pensiero che porta al Catarismo considera l'Universo spirituale come creazione del Bene e quello materiale come creazione del Male.

Questa visione, controversa e contraria alla dottrina Cattolica, è, in realtà, presente anche nelle Sacre Scritture: in Apocalisse 13,7 si dice chiaramente che al Gran Dragone è stato dato "potere su tutte le tribù, su tutti i popoli, su tutte le lingue e su tutte le nazioni."; in Giovanni 18,33-37 Gesù, interrogato da Pilato, risponde "Il mio regno non è di questo mondo"; nel Vangelo di Matteo 4, 8-9, il Diavolo tenta Gesù nel deserto portandolo sopra un monte altissimo, mostrandogli "tutti i regni del mondo e la loro gloria" e dicendogli: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai»".

La coesistenza di bene e male, per il Cattolicesimo principi contrapposti, non fu l'unico concetto della dottrina Catara ad urtare la Chiesa del tempo.

I reali problemi che l'eresia Catara portava alla Chiesa Cattolica erano molto più pratici e consistevano nella libertà di conoscenza e predicazione della parola di Dio, che poteva essere praticata da chiunque, indipendentemente dal genere o dalla condizione sociale; nella convinzione che l'Eucarestia non fosse un sacramento riservato ai sacerdoti, ma un momento di condivisione comunitaria; nel fatto che, per le comunità Catare, non fossero necessari luoghi di culto, potendosi professare ed esercitare liberamente e ovunque la propria fede.

Altri concetti, prettamente secolari, invece, creavano problemi non solo alla Chiesa Cattolica, ma anche alla società feudale e ai dignitari laici.

Parliamo di concetti quali la non sacralità del matrimonio, lo svincolo dalla procreazione per l'unione fra uomo e donna, la professione della comunione dei beni posseduti dalla comunità e l'eguaglianza dei diritti per tutti.

Certo non poteva il catarismo, portatore di certi valori, essere visto di buon occhio dal Cattolicesimo e dalla società dell'epoca.

A cosa portò questo per Catari è oggi storia, anche se perlopiù misconosciuta o travisata.

3. I CATARI NELLA STORIOGRAFIA

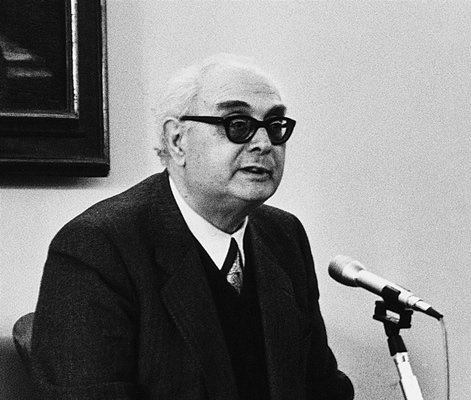

Ancora oggi, infatti, il testo di riferimento per la storia e gli usi delle comunità catare medievali è: "Profilo dell'eresia Medievale (Catari e Valdesi)" edito da Morcelliana il 1° gennaio del 1950, scritto da Raoul Manselli (Napoli, 8 giugno 1917 – Roma, 20 novembre 1984).

Questo, insieme agli scritti successivi dello stesso autore, costituisce il riferimento degli studiosi che, ancora oggi, cercano di far luce sul fenomeno del Catarismo in Europa.

Cosa certamente non negativa, se non per il fatto che Manselli, per la redazione dei suoi testi, utilizzò quasi esclusivamente i verbali e le relazioni redatti dagli Inquisitori a seguito degli interrogatori e dei processi subiti dagli eretici Catari catturati per essere mandati sul rogo.

Se consideriamo che l'Inquisizione venne creata dalla Chiesa Cattolica con il precipuo scopo di sopprimere l'eresia Catara, la scelta di Manselli non costituisce sicuramente patente di affidabilità.

Analizziamo, quindi, il fenomeno.

4. DIFFUSIONE DEL CATARISMO

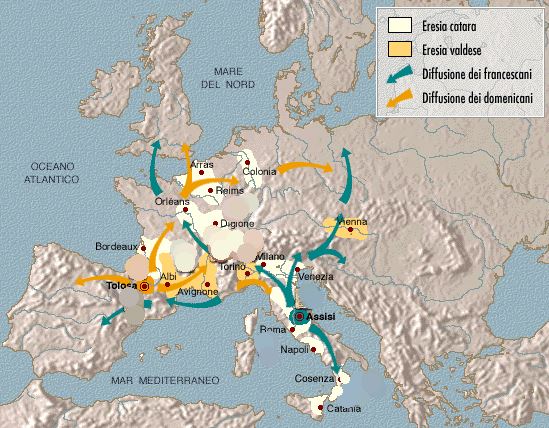

Il Catarismo trova la luce, fra Tracia e Bulgaria attorno al X secolo d.C.

Da quei territori, sfruttando l'espansione Longobarda, raggiunge il resto d'Europa, trovando terreno fertile in Francia e nel centro-nord d'Italia.

Attorno al X secolo si registra, infatti, un forte spostamento di gruppi etnici dalla Bulgaria alla Toscana dove, in seguito, si avrà una fortissima presenza Catara.

Questo avverrà soprattutto nella città di Firenze, con esponenti anche illustri come Guido Cavalcanti e, secondo alcuni, lo stesso Dante Alighieri.

Nel medesimo periodo, sempre dalle Zone di Tracia e Bulgaria, altri gruppi migrarono verso i territori rinselvatichiti del sud del Piemonte, occupando zone ormai abbandonate dalle popolazioni autoctone, confondendosi con gli stanziali.

Si trattava di territori fiorenti e sicuri al tempo dell'Impero romano, ma abbandonati a sè stessi all'epoca di cui parliamo, quasi 5 secoli dopo la caduta di Roma.

Fu in questo periodo che, con ogni probabilità, una comunità di provenienza est europea, aderente ad una sorta di dottrina protocatara, si stanziò nella zona di Monforte d'Alba, una roccaforte in mezzo alle terre boscose e selvagge del Sud del Piemonte.

Siamo fra il IX e il X secolo, un'epoca precedente alla storia dei Catari d'Europa raccontata nei testi di storia, storia che si svolge fra negli anni che vanno dal 1144 - anno in cui Everino di Steinfeld scrive a San Bernardo citando la nuova eresia che si è venuta sviluppando a Colonia e in Renania -, al 1167 - allorchè i catari di Provenza e Italia tennero a Saint-Félix-de-Caraman, presso Tolosa, un proprio concilio, che portò alla creazione della Chiesa Catara, organizzata in vescovati e Diocesi -, al 1179 - in cui venne "creata" l'Inquisione, che sfociò poi nell'inquisizione Vescovile e nella scomunica ai Catari –, giungendo allo sciagurato 1209 - anno in cui Papa Innocenzo II promosse la Crociata contro gli albigesi, che portò allo sterminio dei Catari in Provenza e all'annessione del Regno di Provenza a quello Capetingio.

I fatti di cui noi parliamo si svolsero nel 1027-1028, quasi un secolo prima rispetto a questa data e 50 anni prima che venisse creata l'Inquisizione.

Cosa portò agli avvenimenti che resero celebre Monforte d'Alba e quali furono i reali motivi che portarono a questi fatti non sarà mai certo.

Solo le vicende finali di questi fatti sono, infatti, giunte fino a noi.

Possiamo però, sviluppare alcune ipotesi fondate su fatti storici conclamati.

5. IL SACRO ROMANO IMPERO

Nel 1024, alla morte di Oddone III ed Enrico II, si estingue la dinastia di Sassonia e il potere passa nelle mani di Corrado II il Salico, della casa di Franconia.

Corrado deve, però, farsi incoronare Imperatore da Papa Giovanni XIX e, per farlo, deve andare fino a Roma.

E ci deve anche andare in fretta, perché in Italia sono già iniziati i primi disordini.

Alla morte di Enrico II, infatti, nel tentativo di separare il Regno d'Italia dall'Impero, è stato distrutto il Palazzo Imperiale di Pavia, costruito ai tempi di Teodorico.

Questo era la principale roccaforte imperiale d'Italia, usata come magazzino, arsenale e palazzo governativo.

Pavia, del resto, non era nuova a questi moti di ribellione: già nel 1002 si era resa rea di aver tentato una scissione dall'Impero, incoronando Arduino di Ivrea Re d'Italia.

Questa scissione, anche se mai portata a pieno compimento, aveva destabilizzato l'intera regione e, ancora ai tempi nei quali si svolge la nostra storia, erano vivi moti scissionisti in tutto il territorio, ad opera degli eredi di Arduino, morto nel 1015 di malattia presso l'Abbazia di Fruttuaria.

L'Italia Settentrionale non era, quindi, un posto particolarmente sicuro per l'Imperatore che, come da tradizione, doveva prima recarsi a Pavia per essere unto re D'Italia e, in seguito, proseguire per Roma, dove sarebbe stato incoronato Imperatore del Sacro Romano Impero.

E questo fece Corrado: si recò a Milano, che dopo i moti antiimperiali di Pavia era divenuta nuova capitale del Regno, ove ricevette la Corona Ferrea divenendo Re d'Italia nel 1026.

Da Milano partì, quindi, per Roma.

Immaginiamoci, però, l'Italia e la società europea dell'anno 1000.

Caduto l'Impero Romano si era avuta una regressione in ogni ambito scientifico e sociale.

Molte conoscenze erano andate perdute e, per secoli, si erano smontati i fabbricati romani per costruire nuove case, ovviando all'incapacità sopraggiunta di creare mattoni con la medesima qualità che questi avevano nel periodo romano.

Lo stesso era avvenuto con i marmi e le altre pietre necessarie per la costruzione degli edifici e delle opere pubbliche, la cui estrazione e trasporto dalle cave erano divenuti difficoltosi, se non impossibili.

L'Impero aveva avuto, infatti, la potenza economica e militare per mantenere il territorio in determinate condizioni: estrarre le materie prime dalle cave, edificare palazzi, strade, ponti, acquedotti e fognature e mantenerli funzionanti. Per farlo serviva una struttura burocratica che mantenesse in ordine le strade, una militare che le tenesse sicure e una tecnica che le riparasse o ampliasse se necessario.

Il risultato di questo era una maggiore sicurezza e velocità negli spostamenti, ma anche una miglior comunicazione e un'urbanizzazione più capillare, da cui scaturivano la sicurezza, la tutela e la salvaguardia del territorio e delle comunità che lo abitavano.

Col crollo dell'Impero Romano tutto questo scomparve.

La popolazione si trovò a dover fare i conti con povertà, saccheggi, guerre, col tracollo della struttura statale, col frazionamento territoriale, con le faide fra comunità. Questi fatti portarono ad una perdita di sicurezza generale.

Nell'XI secolo solo poche strade - le arterie principali - erano tenute, parzialmente, in ordine.

Anche in lungo queste, però, vaste zone, prima sicure, erano sottoposte a continue razzìe da parte di bande di predoni composte da soldati sconfitti, disertori, poveri, e fuorilegge in genere.

Se si considera poi che anche la nobiltà romana era stata cancellata dai popoli nordici entrati a successive ondate, venendo sostituita da una nuova nobiltà, con valori e principi differenti, il disastro sociale è completo: spesso il signore di un certo luogo si preoccupava solo della propria sicurezza o, nella migliore delle ipotesi, di quella delle sole popolazioni sottoposte al suo impero, anche se solo a scopo di difesa della tassazione. Se i banditi depredavano i campi e gli armenti, infatti, i fattori non potevano pagare i tributi.

In definitiva le strade erano poco sicure e mal tenute.

6. GLI SPOSTAMENTI

Gli spostamenti erano, quindi, divenuti lenti e macchinosi.

Questo sia perché, in molti casi, non vi erano più strade dirette sicure, quanto perché i nobili, tanto più alto era il rango tanto più si muovevano con folte carovane.

Dovevano farlo poiché portavano con sé tutta la corte.

Occorrevano, infatti, diversi giorni di viaggio da una città all'altra e la nobiltà portava con sé tutto quanto fosse necessario per ricostituire gli agi dei palazzi ovunque ci si trovasse.

I tempi per montare e smontare i campi dei signori, che nel caso di un Imperatore erano delle regge mobili, erano molto lunghi, facendo dilatare a dismisura i periodi necessari per gli spostamenti.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che spostare una così grande massa di persone e animali richiedeva ingenti spese e, al tempo, non esistevano banche o bancomat.

Poteva certo capitare che la corte in marcia fosse ospite di qualche nobile, ma non dobbiamo aspettarci che, come nei film, questa ospitalità fosse automatica e gioiosa.

Intanto perché, dalla parte di chi era in viaggio, se non si era più che sicuri della fedeltà o amicizia dell'ospite, si evitava di andare ad infilarsi in un maniero, in mezzo ad un esercito nemico, rischiando la vita.

Questo è, ad esempio, il motivo per cui Corrado, piuttosto che a Pavia, preferì farsi incoronare a Milano.

Soprattutto però, perché i costi di mantenimento dei viaggiatori, per l'ospite erano tali da rendere inviso il Principe che non si fosse presentato con regalìe tali, in termini di beni o territori, da giustificare l'esborso per il mantenimento della carovana in movimento.

La cessione di territori ad un nobile, peraltro, comportavano sempre malumore sia da parte di chi ne perdeva il controllo, che da parte della comunità che veniva ceduta, perdendo, magari, il proprio diritto all'autodeterminazione e diventando tributaria di qualcuno.

Abbiamo visto, inoltre, come non esistessero banche.

Queste furono una creazione dei Templari, sviluppata, in seguito, dai fiorentini.

Occorreva, quindi, che i nobili in viaggio portassero con sé il denaro necessario per pagare le truppe e foraggiare gli animali: tanto denaro.

Quando, peò, parliamo di denaro nell'XI secolo, non parliamo di monete e banconote come le nostre odierne, ma di pezzi d'oro e d'argento e preziosi in genere: quantità ingenti che facevano gola a molti e andavano difese.

La loro difesa richiedeva, però, soldati che, In un circolo vizioso, andavano pagati, facendo ulteriormente aumentare i costi e le necessità di trasporto.

Era, quindi, tutt'altro che semplice trovare la quadra e impossibile deviare da quelle poche strade ancora sicure esistenti, anche a costo di allungare ancora la percorrenza ed i tempi di viaggio.

Corrado, ha già dovuto dirottare su Milano per farsi incoronare Re d'Italia da parte dal vescovo Antimiano, non potendosi più fidare di Pavia, dove i cittadini hanno distrutto il Palazzo Imperiale e reso insicura la città.

Deve ora recarsi a Roma, per essere incoronato Imperatore dal Papa.

La strada più sicura per lui e la sua corte passa da Asti, suo possedimento.

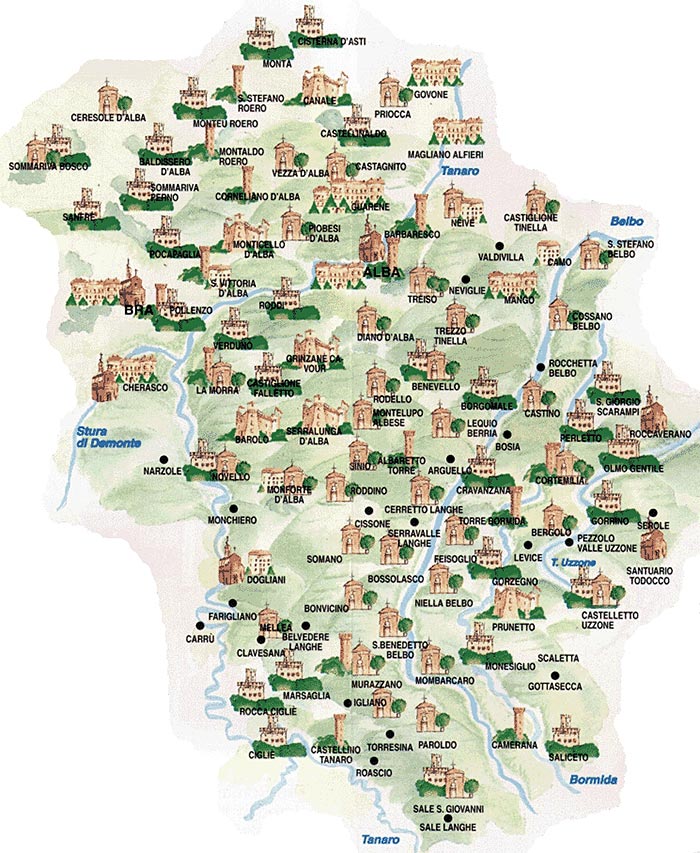

Giunto ad Asti, devia verso Alba, da cui parte la Via Magistra Langarum, un'antica via maestra romana che scende in Liguria ove, poco dopo Millesimo - così chiamato perchè si trovava al millesimo miglio da Roma - si congiunge alla via Aurelia, una delle arterie principali dell'Impero romano e, forse, la via principale d'Europa.

Ma quale è la situazione politica nel basso Piemonte in quel periodo storico ?

7. ARDUINO D'IVREA

Parliamo di Torino.

La Torino medievale non era propriamente un centro di importanza fondamentale ma, dal 950 al 1091, divenne capoluogo di una vasta Marca che comprendeva Asti, Alba, alcuni Comitati senza centri urbani e la Liguria occidentale.

I Marchesi di Torino, gli 'arduinici', dal loro capostipite Arduino, esercitavano un controllo incontrastato sulle strade.

Arduino però, direte voi, ebbe un ruolo fondamentale nella destabilizzazione dal nord ovest al momento dell'estinzione del ramo di Sassonia della Corona Imperiale, venendo nominato Re d'Italia a Pavia per contrastare l'Impero.

Quell'Arduino era, però, Arduino di Ivrea, nato Arduino di Dadone e conosciuto come Arduino da Pombia. Era figlio di un certo Dadone, forse conte di Pombia, e marito di Berta degli Obertenghi, figlia del Marchese di Milano e Genova, Oberto II.

Ma Forse no.

Forse Berta non era figlia di Oberto II.

Molte cronache ne parlano come figlia di Oberto II, altre come figlia di Oberto III.

Probabilmente non era neppure moglie di Arduino di Ivrea in quanto, per alcune cronache, risulta essere moglie di Olderico Manfredi II.

Qualcuno dice che Berta, moglie di Arduino di Ivrea, fosse identica a Berta Obertenghi.

Per altri era, invece, figlia di Uberto di Toscana, Marchese di Toscana e Duca di Spoleto.

Secondo altri ancora, invece, era figlia di Amedeo, figlio di Anscario II, reggente di Asti fino al 936.

Come vediamo non erano solo le strade ad aver risentito della caduta dell'Impero Romano.

Ma non è tutto.

Dadone, padre di Arduino di Ivrea, fu forse figlio del primo Conte di Pombia, Amedeo I d'Ivrea, diretto discendente di Anscario I di Ivrea, fondatore della dinastia degli Anscarici.

Forse però, perchè per alcuni era il fratello di Amedeo I.

Comunque fosse, Dadone succedette ad Adalberto, figlio di Amedeo I, e governò Pombia dal 973 al 998.

Non che ci interessi molto di dirimere queste questioni genealogiche, ma ne abbiamo parlato per far comprendere come non si fosse certo in periodo di chiarezza anagrafica.

E neppure di certezza di governo.

Arduino di Ivrea, Re d'Italia, venne nominato Marchese di Ivrea dall'Imperatore Ottone III, a causa della Morte del precedente marchese, Corrado Conone, che lasciò questa valle di lacrime senza aver generato eredi.

Nel 990 Arduino ricevette la marca di Ivrea e, nel 991, venne nominato Conte del Sacro Palazzo, ricevendo il controllo di una regione che andava da Ivrea alla Lomellina, attraversando Novara, Vercelli e Pavia.

Nel 997, però, iniziò ad entrare in contrasto con la Corona Imperiale che aveva, nel frattempo, intrapreso la strada della concessione del potere comitale ai Vescovi, riducendo il potere e gli appannaggi dei nobili.

Per tale motivo Arduino entrò in aperto contrasto coi Conti di Ivrea e Vercelli, giungendo ad assediare Vercelli, bruciare il Duomo e uccidere il Vescovo nel febbraio del 997.

Intervenne, a quel punto, Warmondo, Vescovo di Ivrea, che scomunicò Arduino.

Arduino ne fu ben poco spaventato e diede inizio a saccheggi e violenze ai danni della città di Ivrea.

Risultato di tutto ciò fu che nel 999 Silvestro II, salito al soglio Pontificio per volere dell'Imperatore Ottone III, convocò a Roma Arduino e lo scomunicò davanti al Sinodo e all'imperatore stesso.

Arduino, per tutta risposta, rientrò a casa e cacciò dalle loro sedi i Vescovi di Ivrea e Vercelli.

L'Imperatore, allora, sollevò dalla propria carica Arduino e diede la Marca ad Olderico Manfredi, incaricandolo di sedare le rivolte degli Arduinici.

8. ANSCARICI E ALERAMICI

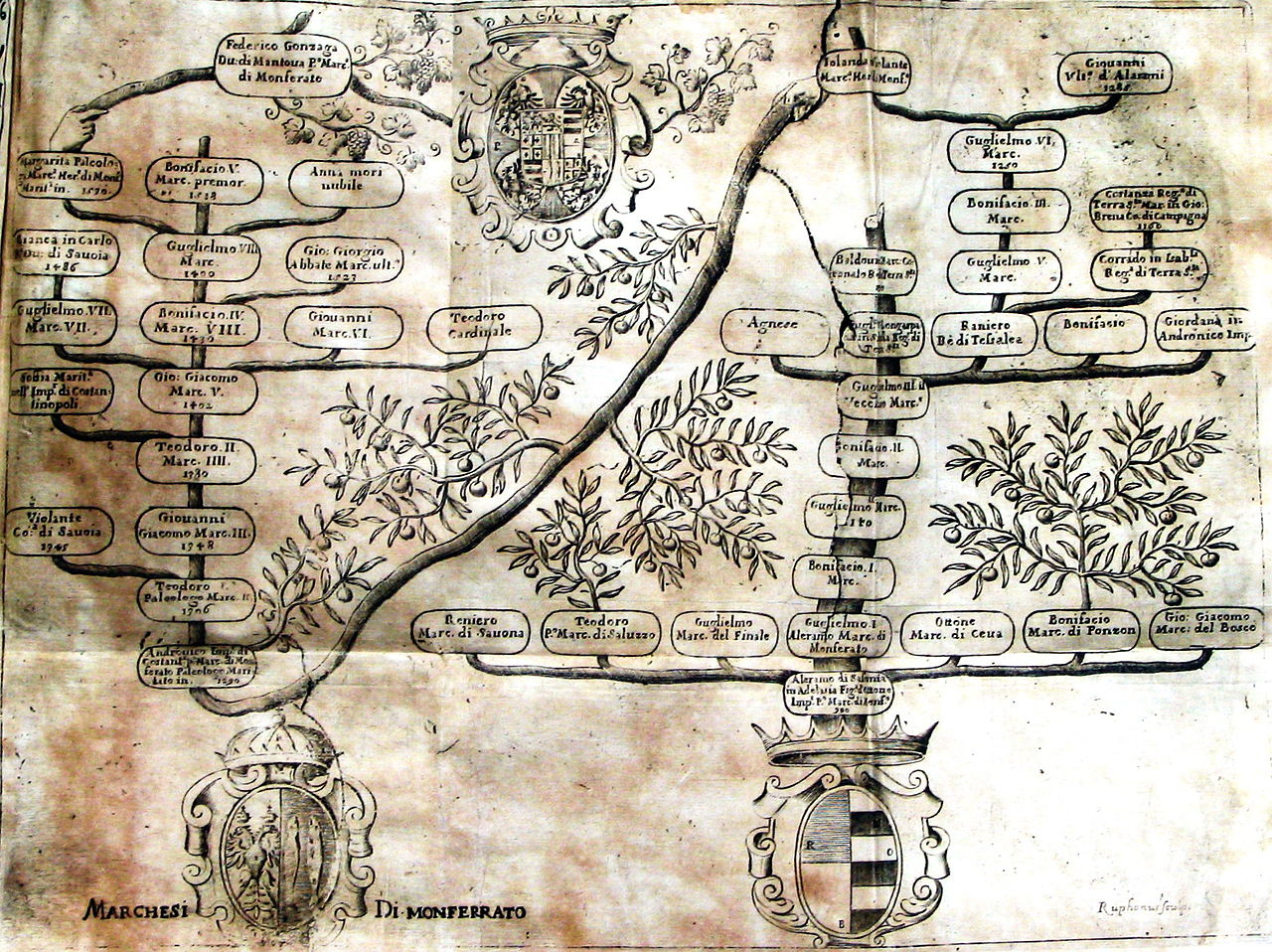

Per tornare alle genealogie, però, abbiamo visto come Arduino di Ivrea fosse un Anscarico, mentre Olderico Manfredi era un Aleramico, in quanto discendente di Aleramo.

Aleramo, primo Marchese del Monferrato, era nato a Sezzadio nel 904 e morto a Grazzano Badoglio nel 991.

Tanto per rendere ancor più confuse le acque, entra adesso in scena un altro Arduino: Arduino di Torino.

Conosciuto come Arduino il Glabro, questi era figlio di Ruggiero di Auriate - una contea fra Cuneo e Saluzzo – che ottenne nel 941, da Ugo di Provenza - Marchese di Provenza -, la Marca di Torino come premio per aver liberato il territorio della Val di Susa dai Saraceni.

Nel 977 il titolo passò a suo figlio Olderico I e, nel 1000, a Olderico Manfredi.

Olderico Manfredi aveva un fratello, Alrico, che fu vescovo di Asti fra il 1008 e il 1034.

Alrico era stato nominato Vescovo dall'Imperatore Enrico, che depose l'allora vescovo reggente Pietro.

Sempre per far comprendere come le gerarchie non fossero proprio chiarissime al tempo, Alrico si recò a Roma per essere riconosciuto Vescovo da Papa Giovanni XVIII, cosa che, puntualmente, avvenne.

Al suo ritorno ad Asti, però, Alrico venne scomunicato dal Vescovo di Milano Arnolfo che, radunato il proprio esercito, mosse verso Asti.

Arnaldo prese Asti, imprigionò Alrico e il fratello Olderico, li deportò a Milano, li fece sfilare in ceppi, li perdonò e ridiede loro le cariche appena tolte.

Soprassediamo sull'utilità pratica di questa guerra e sulle morti inutili provocate e limitiamoci a prendere atto dei risultati: Alrico rimase Vescovo di Asti fino al 1034, quando morì in battaglia.

Era questo il contesto politico e territoriale nel quale Corrado si accingeva a muoversi verso Roma attraversando il Piemonte: da una parte gli Anscarici di Arduino di Ivrea, suoi nemici e scomunicati dalla Chiesa; dall'altra gli Aleramici di Olderico Manfredi e Alrico, filoimperiali e legati alla Chiesa.

Ovvio che, in questo contesto, gli spostamenti di Corrado II dovessero svolgersi all'interno dei territori controllati da Olderico e Alrico.

Nel territorio cattolico di Olderico e Alrico esisteva, però, un'anomalìa.

9. MONFORTE D'ALBA

Sin dal II sec. a.C., nella zona delle Langhe compresa fra Barolo, Dogliani, Serralunga d'Alba e via dicendo, iniziano a formarsi i primi casolari ad indirizzo agricolo, voluti dai Romani per dare rifornimenti alle colonie fondate a seguito dell'occupazione delle Langhe avvenuta a scapito dei Celti: Alba Pompeia, l'Odierna Alba; Augusta Bagiennorum (dal nome dei Liguri bagienni, prima popolazione stanziale presente in loco) l'odierna Benevagienna; Pollentia, che si chiama oggi Pollenzo.

Sulla cime del colle ove sorge oggi l'abitato di Monforte d'Alba, venne edificato un fortilizio, del quale oggi non esistono più tracce.

Non si tratta dell'odierno Castello di Perno, che risale al 1200.

Il fortilizio originario si trovava, probabilmente, nel luogo ove oggi sorge Palazzo Scarampi, costruito nel 1706 dai Del Carretto, nuovi signori del luogo, sui resti di una precedente fortificazione del 1225: una Torre Nuova, richiamata in un atto del 1277 sottoscritto fra le sue mura che ne dà notizia. Questa torre subì seri danni nel 1703 ad opera delle truppe savoiarde e venne sostituita dal Palazzo nel 1706.

Che a Monforte esistesse una rocca di importanza strategica e tenuta in alta considerazione sin dall'epoca romana, ce lo confermano il nome della località, la storia del tempo e i fatti di cui parliamo.

Monforte era, sin dall'Alto Medioevo, Mons Fortis: Colle Fortificato.

Nell'Alto Medioevo, dopo la caduta dell'Impero Romano, essere un colle fortificato in queste zone voleva dire attrarre gente.

Nelle Langhe si susseguirono, a breve distanza temporale, ondate di migrazioni esterne e invasioni militari da parte di Visigoti, Goti, Longobardi e Franchi.

Abbiamo visto in precedenza come, dalla Bulgaria e dalla Tracia, movimenti migratori si siano diretti verso l'Italia raggiungendo sicuramente la Toscana e la Provenza.

Non ci sono dubbi, quindi, che una comunità di origine Bulgara o Tracia possa aver raggiunto questi luoghi già nel X secolo, portando con sé, come coloro che raggiunsero la Toscana e la Provenza, il germe di quel pensiero che divenne in seguito l'eresia Catara.

Che si tratti di una comunità di origine Longobarda ci viene confermato da Rodolfo il Glabro che, all'inizio del suo racconto sui fatti di Monforte, lo descrive come Castrum Gens Longobardorum, confermando come si trattasse di una comunità, non solo non autoctona, ma neppure italica.

Questa comunità era, con ogni probabilità, cresciuta nel proprio isolamento, sviluppando una propria dottrina religiosa, pur partendo da quei principi protocatari comuni alle popolazioni slave del tempo.

I principi della fede seguita da questa comunità vengono descritti da Landolfo Seniore, noto anche come Landolfo il Vecchio, scrittore vissuto fra il 1050 e il 1110 e appartenente al basso clero Milanese, noto per una Cronaca della Diocesi di Milano.

Egli li descrive come una comunità dedita alla castità, al vegetarianesimo, alla comunione dei beni e, forse, favorevoli ad una certa forma di eutanasia.

10. IL CATARISMO DEI MONFORTINI

La ricostruzione compiuta finora ci aiuta a comprendere perchè, quando ancora non esisteva una vera e propria caccia ai Catari da parte della Chiesa Cattolica, avvennero i fatti che stiamo narrando e che, altrimenti, risulterebbero privi di giustificazione storica.

Il catarismo, infatti, iniziava ad essere una preoccupazione per la Chiesa Romana, ma era ancora lontano dal rappresentare quel pericolò che portò i pontefici a decidere di eradicarlo con la violenza che gli eserciti cristiani esercitarono nel corso della Seconda Crociata.

Nel periodo di cui trattiamo, anzi, non esiste nemmeno una vera Inquisizione o una lotta nei confronti di questo movimento.

Dovranno passare ancora 100 anni per la lettera di Everino di Steinfeld a San Bernardo, più tempo ancora per l'istituzione dell'Inquisizione e circa due secoli per la crociata contro gli Albigesi.

La comunità protocatara di Monforte d'Alba rappresentava, però, un problema contingente.

Corrado II deve transitare da quei territori per raggiungere Millesimo e poi scendere verso Roma, percorrendo l'Aurelia, per farsi incoronare Imperatore dal Papa.

Corrado è appoggiato dalla Chiesa Cattolica e dai Signori di Torino, gli Aleramici, alleati del Vescovo di Milano.

E', però, osteggiato dagli Anscarici che, sin da quanto avvenuto ad opera di Arduino di Ivrea, sono in conflitto con la Chiesa Cattolica.

Monforte, col suo castello arroccato su una collina, a difesa delle valli circostanti e della via Magistra Langarum, in questo contesto politico costituisce un problema per la carovana Imperiale.

Si tratta, infatti, di una roccaforte anticlericale ed antiimperiale.

Quando Ariberto di Intimiano, Vescovo di Milano e vicario per l'Italia dell'Imperatore, recatosi a Torino per una visita conoscitiva, di ritorno dalla Borgogna - ove si era recato in spedizione militare in aiuto dell'Imperatore Corrado II - aveva scoperto l'esistenza della comunità eretica di Monforte, aveva palesato la sua preoccupazione per il transito della carovana imperiale nei territori di quella comunità.

Alla ricerca di una soluzione diplomatica del problema, aveva convocato a Torino, alla presenza di Olderico e del fratello Alrico, Vescovo di Asti, il capo di questa comunità, Gerardo di Monforte, per interrogarlo.

Dal colloquio non scaturirono, però, le rassicurazioni che Ariberto avrebbe voluto.

Gerardo per nulla intimorito dalla figura del Vescovo, che pure detiene su di sé entrambi i poteri, quello ecclesiastico e quello imperiale, non cede di un passo su quelle che sono le sue posizioni politiche e teologiche.

Questo il verbale delle affermazioni di Gerardo:

"Crediamo nel Padre, nel Figliolo e nello Spirito Santo, che soli hanno la facoltà di sciogliere e legare; e il Padre è l'eterno, in cui e per cui tutte le cose sono; il Figliolo è lo spirito dell'uomo, cui Dio amò; lo Spirito Santo è l'intelletto delle scienze divine, dal quale tutte le cose sono state regolate; non riconosciamo il Vescovo di Roma o verun altro fuori d'un solo che quotidianamente visita i nostri fratelli per tutto il mondo e gli illumina; e quand'è mandato da Dio presso lui si trova il perdono dei peccati"

Appare quindi chiaro, senza incertezza alcuna, che a Monforte esiste una comunità anticattolica e antiimperiale.

Non è detto si tratti di vero e proprio catarismo. Lo stesso Landolfo Seniore, nella sua Cronaca della Diocesi e della Città di Milano, ci dice che Ariberto "sentì parlare di una non ancora udita eresia, che da non molto si era concentrata nel castello sopra il luogo detto Monforte", ma non ne specifica i tratti.

Non possiamo, quindi, affermare che si tratti di Catarismo o di una diversa evoluzione di quel protocatarismo che dalla Tracia e dalla Bulgaria aveva raggiunto e lande sperdute delle Langhe, sviluppando, magari, una propria dottrina.

Una dottrina magari non certo dissimile da quella Catara, ma non a questa completamente assimilabile: pare, infatti, che i Monfortini fossero molto più vicini a dottrine pelagiane (il rifiuto del peccato originale) o patarine (il movimento popolare nato in ambito milanese avverso gli abusi ecclesiastici).

Secondo quanto riportato da Euclide Milano (Bra, 1880 – Diano Marina, 1958) in un suo testo del 1904, - da cui venne estratto un libello dal titolo "Gli Eretici di Monforte" edito nel 1905 dalla tipografia Racca di Bra - gli eretici di Monforte erano parte di una reazione che, nel medioevo, scaturiva dal basso contro l'oppressione feudale ed ecclesiastica, quella stessa che finì per sfociare nella Riforma Protestante.

Milano ci dice che i cronisti contemporanei che parlarono dei Monfortini, li descrissero ora come Manichei, ora come Catari.

Lo stesso Milano giustifica questa confusione col fatto che il fondamento delle due eresie sia il medesimo: proveniente dall'Oriente e diffusosi in Armenia nel VII secolo, passando nei territori Slavi e, attraverso la Bulgaria, in Italia e in Francia per assumere la nuova forma del Catarismo.

Milano inserisce i Monfortini fra le comunità catare originarie.

Il Catarismo era già comparso a Padova a metà del IX secolo. Ma anche a Ravenna, ad opera di un certo Vilgardo, letterato e grammatico. Questi si mise a predicare che Dio si era rivelato ai grandi poeti dell'antichità pagana e, tramite essi, ai loro commentatori, e giunse a farsi scomunicare dal Vescovo di Ravenna.

Ad Orleans nel 1017 vide la luce un'eresia, si dice ivi portata da una donna italiana, portata da due clerici, Eriberto e Lisoio, che si definivano illuminati direttamente dallo Spirito Santo. Questi misero in dubbio i dogmi cattolici, la struttura sociale e il sistema feudeale, tanto da portare Riccardo, Conte di Orleans, a condannarli al rogo.

Tutto questo è però poco importante per la vicenda iniziale di Monforte.

11. LA DEPORTAZIONE

Quella di Monforte d'Alba è, sicuramente, una comunità invisa alle autorità Imperiali e Cattoliche e, quindi, pericolosa.

Il Marchese Olderico e il Vescovo Alrico intravvedono un'ottima occasione per fare buona impressione sull'Arcivescovo di Milano e sull'Imperatore.

La zona di Monforte è controllata dai Benedettini che, come abbiamo visto, circa un secolo dopo dimostreranno la propria intransigenza nei confronti dei Catari.

Alrico e Olderico non hanno, quindi, grossi problemi a giustificare il proprio intervento armato con gli ecclesiastici che controllano la zona.

Armano il proprio esercito e precedono l'imperatore sulla strada che da Perno porta a Monforte.

Senza attendere le truppe imperiali, assaltano Monforte nella certezza che, in caso di difficoltà, otterranno l'appoggio dall'esercito imperiale in arrivo.

Ma non ne hanno alcun bisogno: la comunità di Monforte, seppure ben fortificata, non si aspetta un attacco e viene colta di sorpresa.

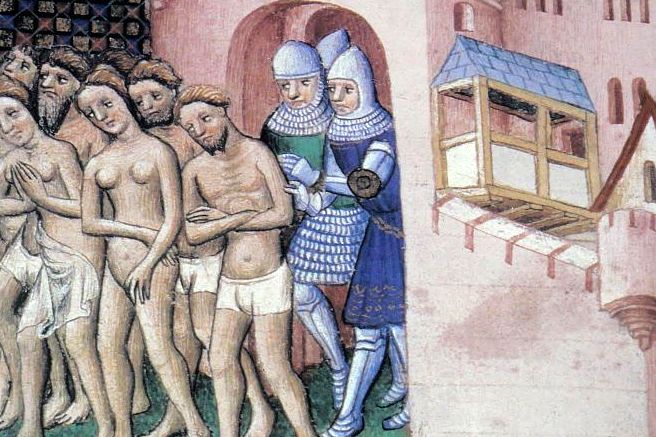

Tutta la cittadinanza viene presa, imprigionata e trasferita a Milano.

A Milano, però, la situazione diviene, se non grottesca, perlomeno strana.

Questo gran numero di persone infatti - si parla di circa tremila - viene tenuto prigioniero nella zona che oggi porta il nome del loro paese di provenienza.

Si tratta, però, di una prigionia strana: non sono reclusi, probabilmente per l'intenzione del Vescovo di tentare la loro conversione alla fede Cattolica.

Sono loro, invece, che iniziano a predicare i propri principi, trovando terreno fertile soprattutto fra i ceti bassi della popolazione Milanese e fra i contadini.

Si narra che spesso sia andato in visita ai Monfortini quell'Arioaldo che, solo pochi anni dopo, fu a capo della rivolta Patarina contro la diocesi Milanese.

Il comportamento dei Monfortini provoca, però, l'irritazione dei maggiorenti della città lombarda - certo non felici per la predicazione della comunione dei beni.

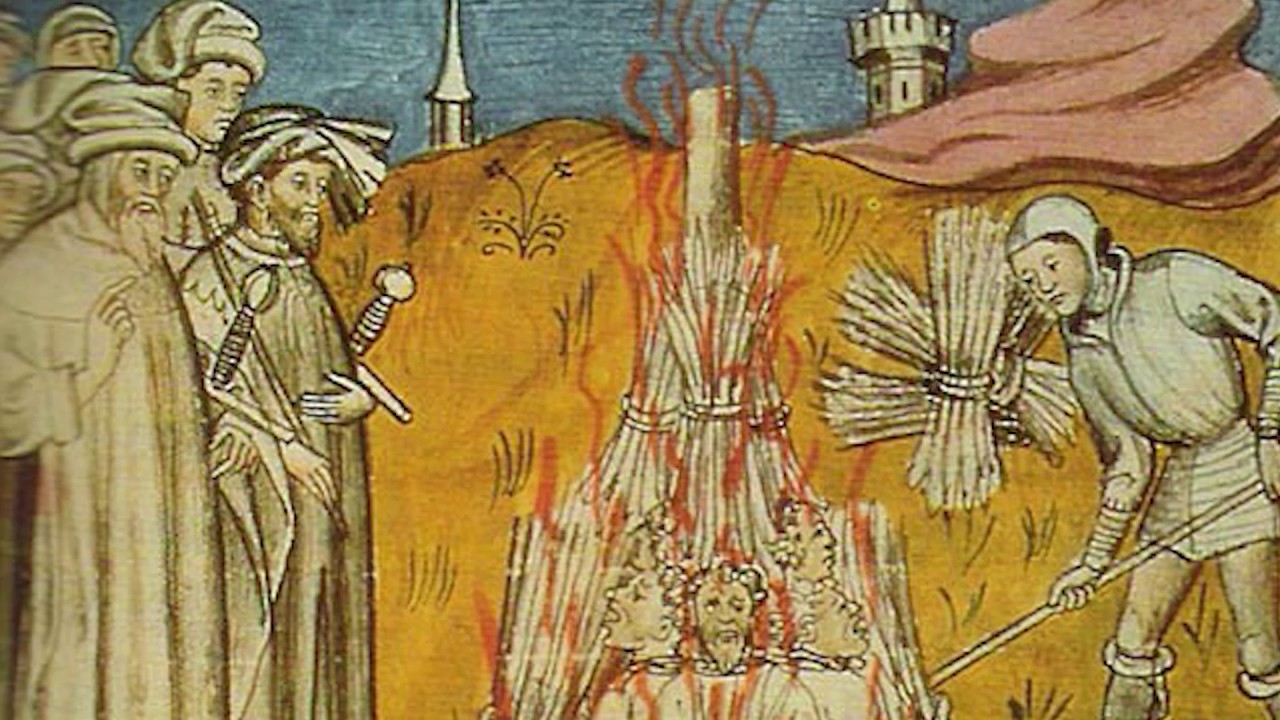

Questi, "Heriberto nolente" (quindi contro la volontà del Vescovo, come riportato da più fonti), eressero sulla piazza della zona di Monforte, alle due estremità della stessa, una croce e una pira e posero i Monfortini davanti ad una tragica scelta: o abbracciare la croce e, quindi, la fede Cattolica, o bruciare sul rogo.

Le cronache riportano che molti si lanciarono fra le fiamme, altri scelsero la croce, ma anche che molti vennero gettati fra le fiamme con la forza.

Nella realtà sul rogo finirono, probabilmente, solo i cosiddetti Perfetti, cioè le gerarchie più alte dei Monfortini, i quali non avevano abiurato.

Gli altri deportati vennero lasciati liberi e, in seguito, secondo quanto afferma Felice Tocco (Catanzaro, 1845 – Firenze, 1911) nel suo "L'Eresia nel Medioevo", edito da Sansoni nel 1884, appoggiarono la rivolta Patarina.

12. BERTA

Questa storia si ammanta di leggenda quando si fa avanti una nuova figura femminile: Berta.

Abbiamo già incontrata una Berta, che forse erano due, quando abbiamo parlato di Arduino e di Olderico.

E, come loro, questa Berta è una figura contrastata fra realtà e leggenda.

Nelle cronache di Rodolfo il Glabro appare come una figura centrale, il vero leader carismatico e spirituale della comunità Monfortina.

Questo farebbe chiarirebbe ulteriormente come mai questo gruppo costituisse un'ulteriore pericolo per la Chiesa e la società del tempo: un capo spirituale e una guida politica femminile non erano certo un bell'esempio per il mondo patriarcale del medioevo longobardo e della Chiesa cattolica.

Berta viene descritta da Rodolfo il Glabro come una guida spirituale, che girava per la città di Milano accompagnata da un gruppo di Monfortini, predicando la propria fede e i propri principi.

Narra Rodolfo che questo gruppo andò in visita ad un moribondo, offrendogli la guarigione in cambio della sua conversione alla loro fede e, quando il malato non accettò, morì.

La figura di Berta appare molto più defilata in Landolfo Seniore. Secondo questi ella fu il soggetto del tentativo di conversione del Vescovo.

Questa ricostruzione la fa apparire, però, come la reale guida, almeno spirituale, ma forse anche secolare, di quella comunità.

E' dirompente il messaggio che ne traspare: una donna guida politica e spirituale, in un mondo, quello dell'Italia medievale, che vuole la donna in posizione di sottomissione, tanto per la società laica che per quella religiosa.

Come tutte le figure di questa storia, però, anche la figura di Berta rimane avvolta nel mistero.

Alla fine né Rodolfo né Landolfo ci sanno dire chi fosse veramente.

La sua posizione di preminenza e la sua presunta cultura, porta a credere si tratti di una donna di nobile lignaggio.

Secondo lo storico Ferdinando Gabotto (Torino, 1866-1918), si tratterebbe di Berta moglie del Conte Gerardo di Calliano e madre di quel Gerardo che venne ricevuto a Torino dal Vescovo Ariberto.

Degli eretici di Monforte, invece, non rimane molto se non la citazione, ad opera di Euclide Milano, nel suo testo del 1904, ove si menziona la coeva esistenza di una navata dei Manichei nella chiesa parrocchiale di Monforte.

Pur sembrando strano che ancora nel 1904 fosse presente traccia di tale Eresia nel Comune di Monforte, questo fatto testimonia quanto questa fosse radicata nella comunità.

La chiesa parrocchiale venne demolita pochi anni dopo la stesura dello scritto di Milano e sostituita da quella nuova.

13. EPILOGO

Di tutta questa storia rimangono la citazione di una porta e il nome di una via in una città, Milano, che ha pochi o nessun ricordo dei fatti avvenuti.

La memoria popolare, invece, porta con sé il ricordo di una donna coraggiosa, la Contessa Berta, che si schierò contro il potere degli uomini e della Chiesa, in difesa dei poveri, degli oppressi e della libertà, finendo bruciata sul rogo.

Molti locali della zona di Monforte portano, oggi, il suo nome, ma nulla più.

Di questi fatti e di questo periodo rimane certamente una gran confusione, fra Berte, Arduini, politica, religione e scontri di potere.

Questa era un'età in cui gli Imperatori eleggevano i Papi, che eleggevano gli imperatori.

In cui i Vescovi andavano in guerra con eserciti propri, scomunicavano ed erano scomunicati, rappresentavano l'Imperatore e si scontravano col Papa.

In cui esisteva un Re d'Italia ma non esisteva un'Italia.

In cui il Mondo era tornato indietro di secoli ed era caduto in un turbinio di cambiamenti: in una rivoluzione che lo trasformò completamente.

In cui non esistevano confini per le genti e le idee e quelli politici erano solo fonte di continui scontri.

In cui le idee portavano alle guerre e la libertà era assoluta, ma appesa ad un filo.

Era un mondo dove niente era certo: né i nomi, né le discendenze.

E nemmeno gli anni: i fatti di Monforte si svolsero fra il 1027 e il 1028.

Ma forse, come ci dice Euclide Milano, pur senza definire le prove che dice esaustive, era il 1034.

Di tutto questo rimane una storia, oggi dimenticata, che costituisce il prodromo e una versione in scala della crociata contro gli albigesi di due secoli dopo, allorchè cambiò il mondo, cancellando un parte dell'Europa e della sua storia.

Un parte che, ancora oggi, si fa fatica a ricostruire.

- "Profilo dell'eresia Medievale (Catari e Valdesi)" - Raoul Manselli, Morcelliana, Brescia, 1950;

- "Historia Mediolanensis" - Landulphus Senior, a cura di Alessandro Visconti, Stucchi-Ceretti, Milano, 1928;

- "Cronache dell'anno Mille" - Rodolfo il Glabro, a cura di G. Cavalli e G. Orlandi, Mondadori, Milano, 1989;

- "Gli Eretici di Monforte" - Euclide Milano, Racca, Bra (CN), 1905;

- "L'Eresia nel Medioevo" - Felice Tocco, Sansoni, Firenze, 1884;

- "Studi sulla storia del Piemonte avanti il Mille" - Felice Alessio, Ferdinando Gabotto e Carlo Evasio Patrucco, Chiantore-Mascarelli, Pinerolo (TO), 1908.